最近の研究より

1.超薄膜に現れるモアレ模様

2023年7月に公開された二つの論文で扱っている物質系は、どちらもSi(111)基板を用いたものですが、注目している界面や超薄膜はまったく別物です[In(3原子層)/Si(111)とFeBr2(0001)/Bi(0001)]。しかし、低速電子回折(LEED)パターンの解析を進めているときに、「あれ?超格子が同じ!?」という驚きがありました。

表面の超格子(superlattice)とは、吸着子やオーバーレイヤー、表面再構成などによる構造が、基板表面の格子より大きな繰り返し周期をもつ場合に使われる専門用語です。形容詞のsuper =「すごい」ではなくて、接頭辞の「より大きい」の意味ですね。また、その反対の意味で使われるのがsublatticeです。

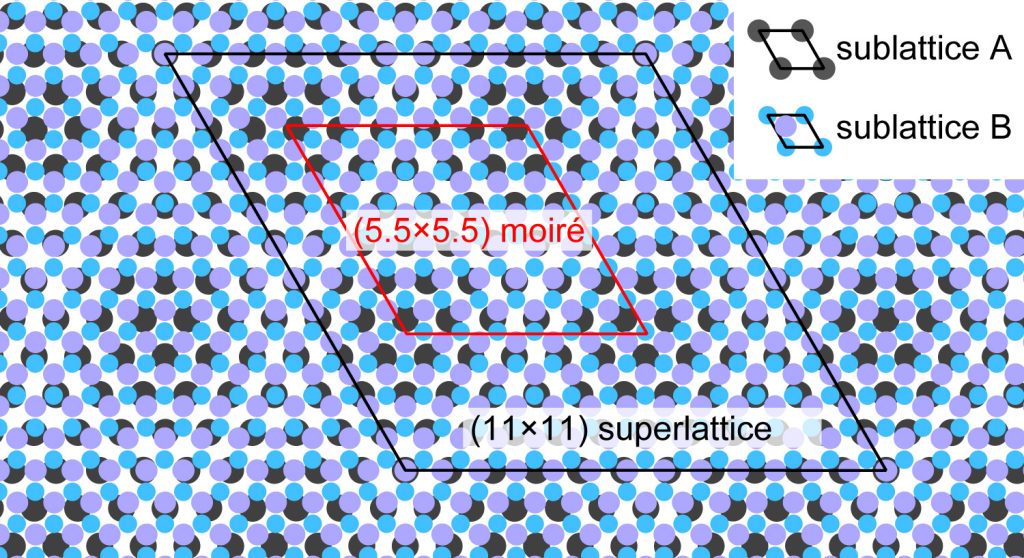

今回の2つの試料は(11×11)超格子を構成していました。しかし、LEEDパターンは(5.5×5.5)に見えました。なぜか?

実は、LEEDにモアレパターンが強く反映されていました。オーバーレイヤーにも基板と同じように基本の繰り返し周期があります。つまり二つのsublatticeの重ね合わせになっています。そして、完全に偶然ですが、その比がどちらも13/11~1.18に非常に近かったのです; Bi: 0.448 nm/FeBr2: 0.378 nm, Si: 0.384 nm/In: 0.325 nm。

例えば、基板とオーバーレイヤーの2つのsublatticeの格子点がある場所で一致しているとして、そこから離れると周期の違いによって少しずつずれますが、superlatticeの半分のところで再び近くなります。そして次のsuperlatticeの格子点では完全に一致します。つまり疑似的に(5.5×5.5)周期になっており、これは二つの異なる周期の重ね合わせによる干渉模様=モアレ模様ということになります。左の図のsuperlattice(黒線の菱形)の辺に沿った基板原子と上層原子の位置関係の変化や、基板原子の黒い丸が透けて見える模様に注目してもらうとより理解しやすいと思います。

例えば、基板とオーバーレイヤーの2つのsublatticeの格子点がある場所で一致しているとして、そこから離れると周期の違いによって少しずつずれますが、superlatticeの半分のところで再び近くなります。そして次のsuperlatticeの格子点では完全に一致します。つまり疑似的に(5.5×5.5)周期になっており、これは二つの異なる周期の重ね合わせによる干渉模様=モアレ模様ということになります。左の図のsuperlattice(黒線の菱形)の辺に沿った基板原子と上層原子の位置関係の変化や、基板原子の黒い丸が透けて見える模様に注目してもらうとより理解しやすいと思います。

今回用いたLEED装置の精度の限界で、基板かオーバーレイヤー、もしくは双方が、格子整合するように小さく歪み、合わせにいっているのかまでは分かりません。Inであれば金属の特徴として”柔軟に”Siの位置に合わせて配列することは考えられますが、FeBr2のような比較的固い化合物の場合、そのような歪みは小さくないエネルギー増加を伴うと予想されます。これについて答えを得るにはドメイン構造の実空間観察、もしくはより高い波数分解能をもつ実験を行う必要があります。なお、In/Si(111)のSTM観察では数十nmの範囲でドメイン境界が見えておらず、上記の予想が正しそうです。

論文の中では実際のLEEDパターンを示して解説していますので、是非ご一読ください。ところで、似たようなモアレ模様は金属基板上のgrapheneでよく見つかっています。grapheneは面内配向についての自由度が高く、同じ組み合わせでも多種のモアレが見えるところが面白いです。Rh(111)上のgrapheneに現れるモアレとそのモアレの影響を反映したAgクラスターの研究が先月のCarbonに載った論文です。

2.Bi2Te3超薄膜のvdW界面電子状態と金属伝導

Bi2Te3(以下、BT)は高い熱電効率をもつことから50年以上前から盛んに研究されてきた物質です。近年、トポロジカル絶縁体の仲間であることが”発見され”て再び注目されている[1]、古くて新しい物質です。

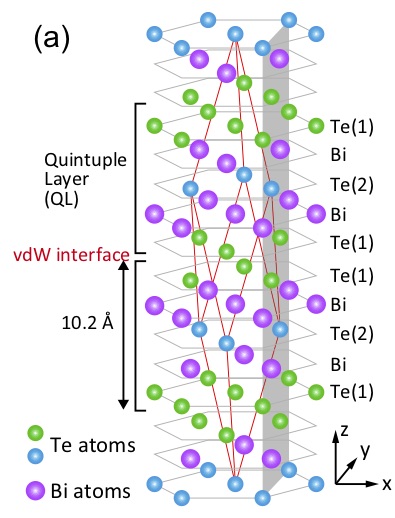

図1. BTの結晶構造。Te(1)が相対しているところがvdW界面。([2]より引用)

BTの結晶構造を図1に示します。各原子層はBi-Te間での共有結合的な相互作用で安定化していますが、このタイプの結合はTe-Bi-Te-Bi-Teの5原子層(quituple layer: QL)を一単位として閉じているため、QLの間は弱いファンデルワールス(van der Waals:vdW)相互作用で結合しているとみなされています。BTの結晶はこのvdW界面でへき開し、平坦な表面を得ることできますし、また、vdW界面に平行な方向に成長しやすいことから、大きなアスペクト比をもった薄膜が作製できます。特に後者の性質は、人工的に原子レベルで制御された異種界面接合や超格子を作製するのに有利で、現在、グラフェンや遷移金属カルコゲナイドを含む多くの層状物質を用いた新物質の開発および物性研究が盛んに行われています。

今回の研究[2]では、BT薄膜を分子線エピタキシー法により作製し、その電子状態と電気伝導性を調べました。どのくらい薄いかというと、1QL、2QL、、5QLという範囲です。1QLの厚さは1 nmです。5QLの性質はほとんどバルク(厚い結晶)と変わらないことが分かってますが、薄くすると何が起こるでしょう?ポイントはvdW界面にあります。2QLまではvdW界面が存在しますが、1QLにはありません。vdW界面は電子的な結合が非常に弱いのですが、今回行った実験から電気伝導において重要な役割を果たしていることが分かりました。

電気伝導度の測定は装置紹介にある超高真空・温度可変型4端子電気伝導装置を、膜厚の決定や電子バンド構造の決定には高分解能角度分解光電子分光(ARPES)装置を使いました。

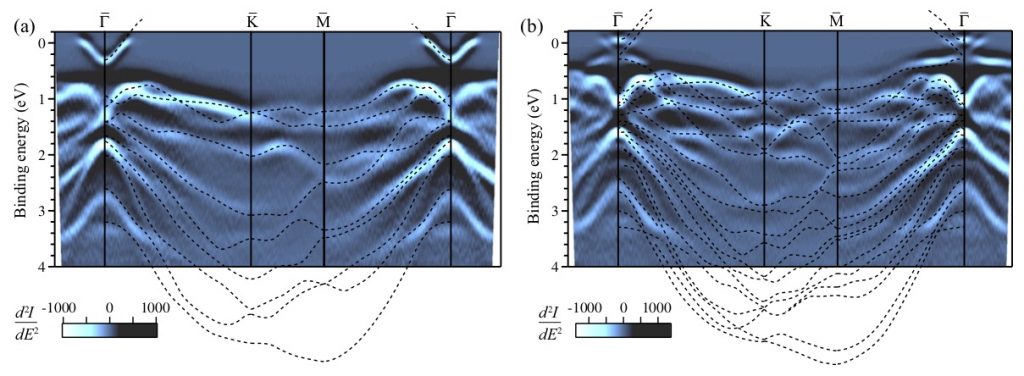

図2は1QLや2QLといった薄膜が均一にできていることを示すARPESのデータです。白い筋がそれぞれ電子バンドです。ARPESは表面近傍の電子状態に敏感ですが、今回は薄膜自体がとても薄いので全部のバンドが見えています※1。バンド構造は結晶構造と同様、作製したモノのfingerprintになります。もし1QLと2QLが混在した膜なら両方が見えるはずですが、そのような混在は確認できません。また、ARPESのデータに重ねてある破線は第一原理バンド計算の結果です。計算には基板(Si(111))の情報は入っていません。それでも実験と一致するということは、BTと基板との間に電子的な相互作用が無視できるということです。

図2. ARPESで測定した1QLおよび2QLのBT薄膜のバンド構造(スペクトルの2回微分像)。破線は第一原理バンド計算の結果。([2]より引用)

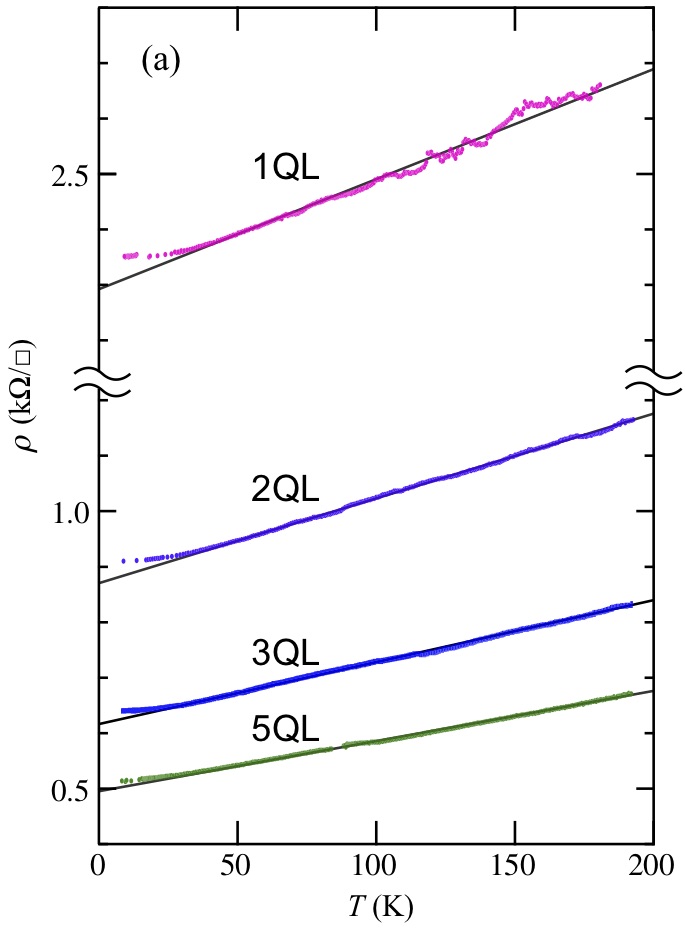

このように精密に層数を制御して作製した試料について電気抵抗率を測定した結果が図3です。今回用いたBTはn型ドープされており、金属と同じように、抵抗率が温度に比例する様子が確認できます。20 K以下では格子振動が凍結し、温度変化が小さくなっています。注目点は1QLから2QLで大きく抵抗率が減少していることです。これは厚さが2倍になったのだから当然なのでしょうか?

図3. 膜厚の異なるBT薄膜のシート抵抗率の温度変化。([2]より引用)

電気伝導を担うことができるのは、フェルミ準位(図2の縦軸の0ゼロ)にある電子(状態)だけです。2QLにおいてvdW界面に局在するバンドがΓ点で現れていますが、そのフェルミ面は小さい=電子密度が小さいことが図2から分かります。電気伝導度は電子の密度と移動度に比例するので、vdW界面で電子があまり散乱されないこと(平均自由行程が長いこと)が、抵抗減少の原因と分かります。金属の場合、厚さが増えれば伝導(自由)電子の数が増えるので抵抗が下がる、と想像できますが、それとは全く違う機構であることが面白い発見だったと考えています。論文ではなぜvdW界面で電子が散乱を受けにくいのかについても分析しています。

※1 Biの価電子は3つ(6p3)、Teは4つ(5p4)。Bi2Te3であるから単位格子あたり合計18電子。実際図2において9本の価電子バンド(1つの価電子バンド当たり電子を2つ収容)が確認できます。

[1] Y. L. Chen et al, Science 325, 178-181 (2009).

[2] S. Hatta et al, Sci. Rep. 11, 5742 (2021).

3.インジウム単原子層金属の構造と相転移

半導体シリコン基板(Si(111)面)の表面にインジウム(In)を1~2層程度吸着させると、様々な表面超構造※が形成されることが知られています。最近、私たちは、これまでマクロスケールの試料作製が困難であった”√7×√3-hex”と呼ばれる構造の試料作製法を確立し、それが原子1層分の厚さしかない“究極に薄い”金属であることを明らかにしました(J. Phys.: Condens. Matter 30, 365002 (2018))。

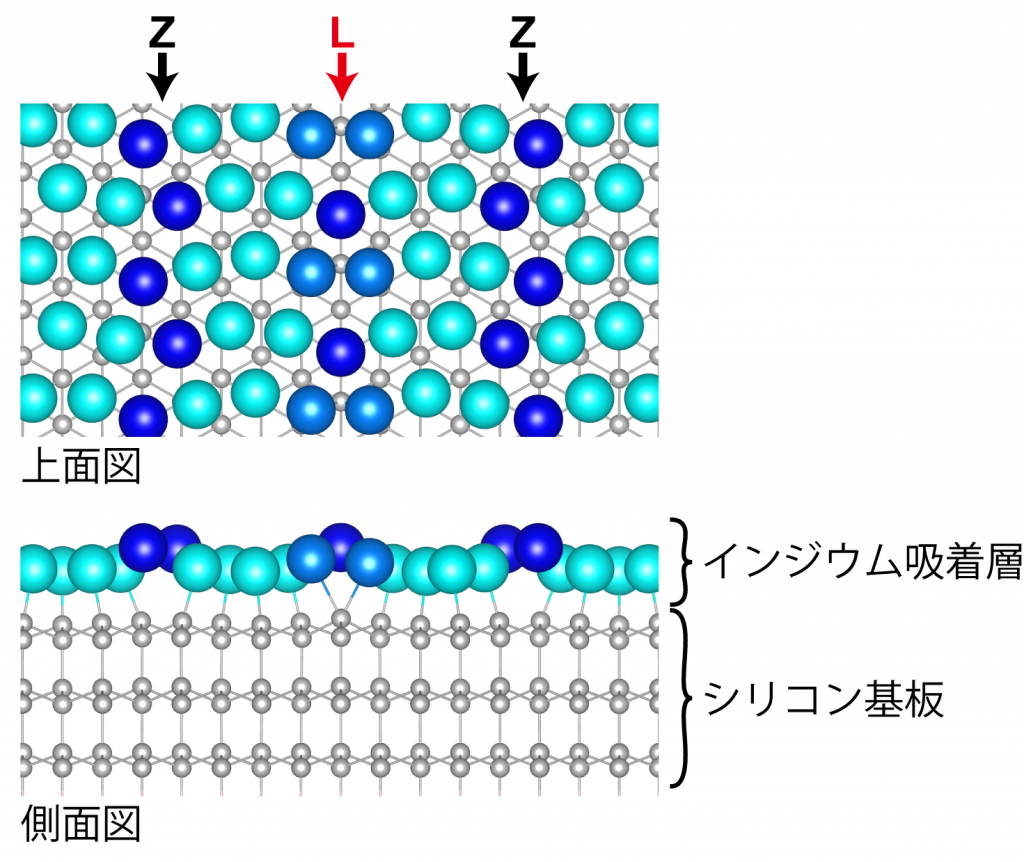

この単原子層金属の性質をより深く知るために、原子構造を詳細に調べたところ、インジウム吸着層が従来の想定よりわずかに縮んだ一軸性不整合構造(下図参照)であることがわかりました。さらに、この単原子層金属を冷却すると250 K以下で金属から絶縁体へと転移することも明らかにしました (Phys. Rev. B 100, 115428 (2019))。

単原子層における金属-絶縁体転移は大変興味深い物性であり、構造解析や電子状態計算などから、そのメカニズムの解明を目指しています。

構造モデル:濃青色で示したインジウムは、シリコンとの結合が弱いため浮き出ており、直線鎖(L)とジグザグ鎖(Z)を形成します。このLとZは、インジウム吸着層のわずかな縮みの結果、不規則に繰り返されます。

※表面超構造:表面近傍の原子が、結晶内部とは異なる周期で並ぶことで生じる表面特有の構造。